On évoque souvent la murène du Romain Crassus. […] lorsque Crassus l’appelait, elle reconnaissait le ton de sa voix et elle nageait vers lui. […] Crassus alla même jusqu’à la pleurer et à l’enterrer lorsqu’elle mourut. Un jour que Domitius lui disait « Imbécile, tu pleures la mort d’une murène », il lui fit cette réponse : « Oui je pleure une bête, quand tu n’as pas versé une larme pour les trois épouses que tu as enterrées. »

Élien, La personnalité des animaux, VIII, 4.

Or, c’est mon être profond qu’il me faut vous exposer, une étrangeté, une déviance, une maladie de mon esprit, si vous voulez, pour que vous compreniez qu’un abîme aussi infranchissable me sépare des travaux littéraires auxquels je suis prétendument attelé que de ceux accomplis et que j’hésite, tant est étrangère la langue qu’ils me parlent, à considérer comme miens.*

Sur la digue les images défilaient, j’embrassais la mer comme toujours, découragée par sa poignante beauté. Imbécile, à regarder la mer. Qu’en attendais-je donc, encore ?

Je parlais, je parlais, obscurcissant mon invincible silence, je sentais avec un chagrin immense qu’il ne faudrait bientôt plus parler. Émiettée et contrite, plus je parlais et moins j’avançais, sur cette digue, qui me parcourait, elle, se déroulait sous mes pieds.

Mon cas est, brièvement, celui-ci : j’ai totalement perdu la faculté de penser ou de parler de façon cohérente, sur quoi que ce soit.*

Enfin tout fut dit, du moins pour quelques pénibles heures, déchirée entre l’ivresse de m’entendre prononcer tout ce que j’avais élaboré, filé laborieusement sur mon canevas intime, et la tyrannie d’une injonction sourde, primaire, lancinante de recommencer à me taire.

J’en ai toujours trop dit alors, je repars en me manquant à moi-même, faussement épurée, honteuse de ne saisir que bien trop tard le sens profond qui se dérobe sous l’avalanche des sons bien ordonnés qui viennent sonner le glas de leur possible reconversion.

J’ai malheureusement fixé sur les membranes amies de l’être qui m’écoute une péremption de concept immédiatement factice, j’ai trahi pensant le faire taire en l’énonçant fièrement, le frêle amas de sens que j’emboitais tout ce temps avec patience, consciente du jour trop proche où encore il s’éboulerait me laissant désœuvrée, insatisfaite devant la formulation.

Pire que cela, malheureuse, malheureuse d’avoir parlé, d’avoir entendu tous ces mots m’éloigner un peu plus d’une possible compréhension, d’un possible autre qui les aura tous pris pour ce qu’ils ne sont pas.

J’avais l’impression d’être enfermé dans un jardin où il n’y avait que des statues sans yeux ; de nouveau je pris la fuite.*

Mais non bien pire encore que cela, déjà morte, maudite immédiatement d’avoir proféré ce qui en moi était une pure vérité protégée, patinée, et qui en dehors devient un mensonge sidérant d’omissions impardonnables, de raccourcis grotesques, immédiatement attaqués car offerts nus aux lances.

Sous l’effet alchimique d’un vent et d’une note, déformés par le ton, l’impulsion erronée d’un système de nerfs, d’émotions bien sauvages, boyaux semés d’embûches entre ma bouche et moi, mes mots passant me tuent, je meurs en couche.

J’ai pris alors brutalement le parti de me taire, me trouvant, fait assez rare pour le signaler, en présence d’une personne ne craignant pas ce silence. Mon visage tombait, de fatigue peut-être, je n’ai pas pris la peine de me diagnostiquer. J’étais sous l’emprise étonnante d’un masque séché, refusant de sourire. Je redoutais, accompagnée, ces accès de repli. Mais ici encore rien ne me fut reproché.

Nous approchâmes un grand manège de bois faisant face au vieux port. Mon œil fut attiré par un avion cramoisi d’une brillance surnaturelle, me faisant oublier pour un peu le désintérêt manifeste que m’inspirait jusqu’alors cette étrange attraction. J’imagine souvent devant cette structure débile les deux jambes scellées d’une danseuse aspirée à jamais par la force centrifuge de ses pointes, le jupon de nacelles fendant l’air, et j’attends, comme je ne peux m’empêcher de le faire lorsque j’assiste à toute fête trop vaine, que cela dégénère et que chacune de ces coupelles de fer se détachent pour aller s’écraser dans la clameur et la désolation d’une foule surprise.

Ce sont bien des tourbillons, mais à la différence des tourbillons de la langue, ils n’ouvrent pas, semble-t-il, sur le néant, mais conduisent d’une certaine façon en moi-même et au cœur de la paix.*

Je détournai mes yeux.

J’attendais autre chose.

Plus tôt dans la journée, alors que nous nous éloignions de la plage du débarquement canadien, nous remarquâmes un panneau énigmatique indiquant MARCHE NOCTURNE A PARTIR DE 18H. Plus que jamais consciente de la nécessité d’accentuer les capitales, je ne pouvais trancher entre les deux sens possibles, espérant fortement une procession calme portant devant elle flambeau, mais ne trouvant qu’une dizaine de chalands s’affairant devant les étals bariolés de marchands d’éphémère. Seulement j’avais remarqué au passage une manifestation de dressage de chiens Terre-Neuve dans le parc adjacent.

Je ne sais combien de fois me revient à l’esprit ce Crassus avec sa murène, reflet de moi-même projeté par-dessus l’abîme des siècles.*

Fascinée par ces chiens magnifiques j’essuyais un refus catégorique d’assister à cette fête. Élaborant alors, déterminée, une théorie que j’estimais bancale mais pourquoi pas probable, je rongeai mon frein estimant que dans une si petite ville, les maîtres de ces splendides créatures en déplacement pour l’après-midi dormiraient probablement sur place et n’auraient pour loisir le soir venu que cette marche, ou ce marché, pour sortir leurs compagnons encombrants.

Et je fus exaucée.

Ils étaient là, il y en eut deux puis trois, des jeunes et des moins jeunes et ravie, je sombrais dans la joie béate et chagrine et cajoler ces poupons dangereux sous l’œil torve des individus ventrus et poilus qui les tenaient en laisse. Je pourrais pleurer le long d’interminables heures à la simple évocation de certaines espèces du monde animal, leur contact, leur souffle, leur humeur m’électrise et me tend vers un monde ignoré, oublié, interdit, celui dont ne naîtra jamais aucune parole coupable.

Je rentrais assez tard dans mon étroit logis. Je tournais et tournais, l’eurêka sur la langue, pensive mais apaisée à l’idée d’une confirmation sur le point de subvenir.

Parce que la langue justement dans laquelle il m’aurait peut-être été donné non seulement d’écrire mais aussi de penser n’est ni la latine, ni l’anglaise, ni l’italienne ni l’espagnole mais une langue dont aucun des mots ne m’est connu, une langue dans laquelle les choses muettes me parlent et dans laquelle j’aurai peut-être un jour à rendre des comptes devant un juge inconnu.*

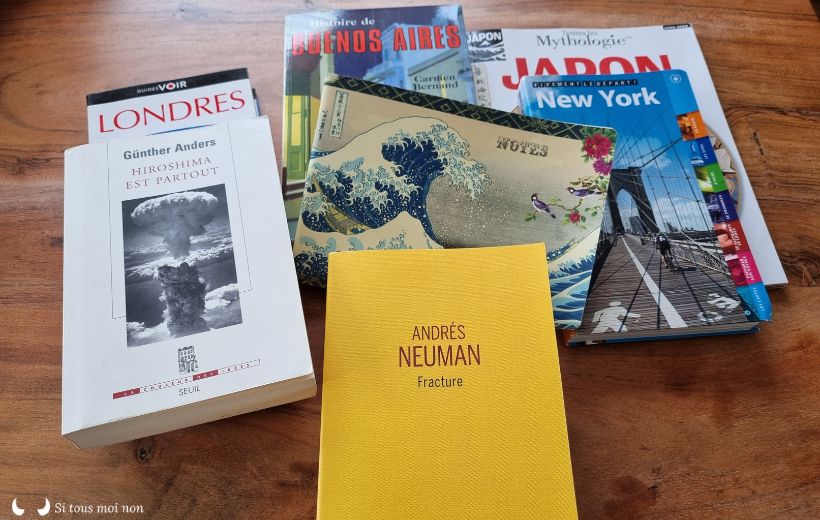

De mes piles d’ouvrages vissés les uns aux autres par un entassement compliqué, je le vis dépasser. Mince tranche rouge humble, mauvais papier, visage moustachu fatigué.

Lettre de Lord Chandos. Hugo von Hofmannsthal. Son heure semblait venue, enfin.

S’ensuivit une nuit féérique, de celles prétendument ineffables où je ne fis que me taire mais tisser stupéfaite rétrospectivement à cette journée particulière les bribes d’un sens donné par un plus jeune, plus fort, plus achevé que moi. Et que mon cœur surpris dans ce miroir explose, une nouvelle fois.

___

* Les passages en italique sont extraits de Lettre à Lord Chandos, de Hugo von Hofmannsthal, Rivages poche, 2000, pp 51, 65, 93, 97, 98.

Crédit photographique : Charlotte Dumas, Heart Shaped Hole >