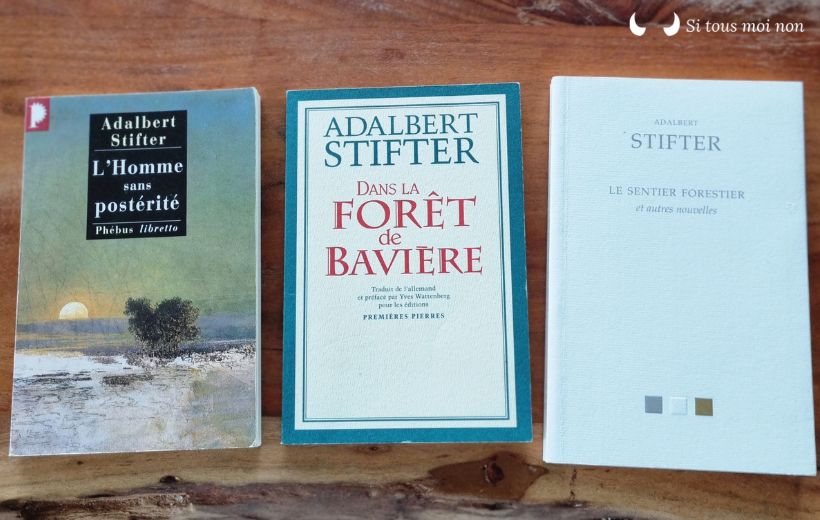

Hommage à Adalbert Stifter, né un 23 octobre, en 1805.

Alors que je mentionnais dans mon post précédent l’année 1866 où vit le jour le terme écologie et qui fit paraître l’essai sur le sentiment de nature dans les sociétés modernes d’Élisée Reclus, géographe et inlassable arpenteur des montagnes, voici que 1866 revient, au coeur de La Forêt de Bavière, l’un des derniers textes de l’autrichien Stifter avant qu’il ne quitte son existence plus spectaculairement qu’il ne la vécut, en se tranchant la gorge, deux ans plus tard.

À l’écart des tumultes de son temps, Adalbert Stifter, féru de géologie comme de peinture, cœur brisé et sans histoire, choisit la littérature pour déployer son regard. Il s’en tient à des récits sobres, situés en moyenne montagne, dans lesquels il cisèle un style qui lui vaut l’admiration sans frein de Nietzsche (qui affirme dans Humain trop humain que L’Arrière-saison est l’un des plus grands romans de langue allemande), de Franz Kafka, Hermann Hesse ou encore Michel Foucault, comme l’exécration d’un Thomas Bernhard, qualifiant dans Maîtres anciens sa prose d’« impuissante» et de «petite-bourgeoise».

Sans doute l’égratigneur sera-t-il resté sourd à la clarté de ruisseau d’une langue qui tente de surmonter, par une absence triste, l’effroi d’une nature menaçante (les scènes de la tempête de neige de la Forêt de Bavière en donnent un magistral exemple, où la splendeur le dispute à l’immense malaise).

Stifter est un être à la « dimension atmosphérique», de ceux qui, saturés par les ébranlements que tous leurs sens leur procurent, se doivent d’aller lentement pour tous les décanter et en rendre leur pure lumière, en faire un refuge temporaire de l’âme.

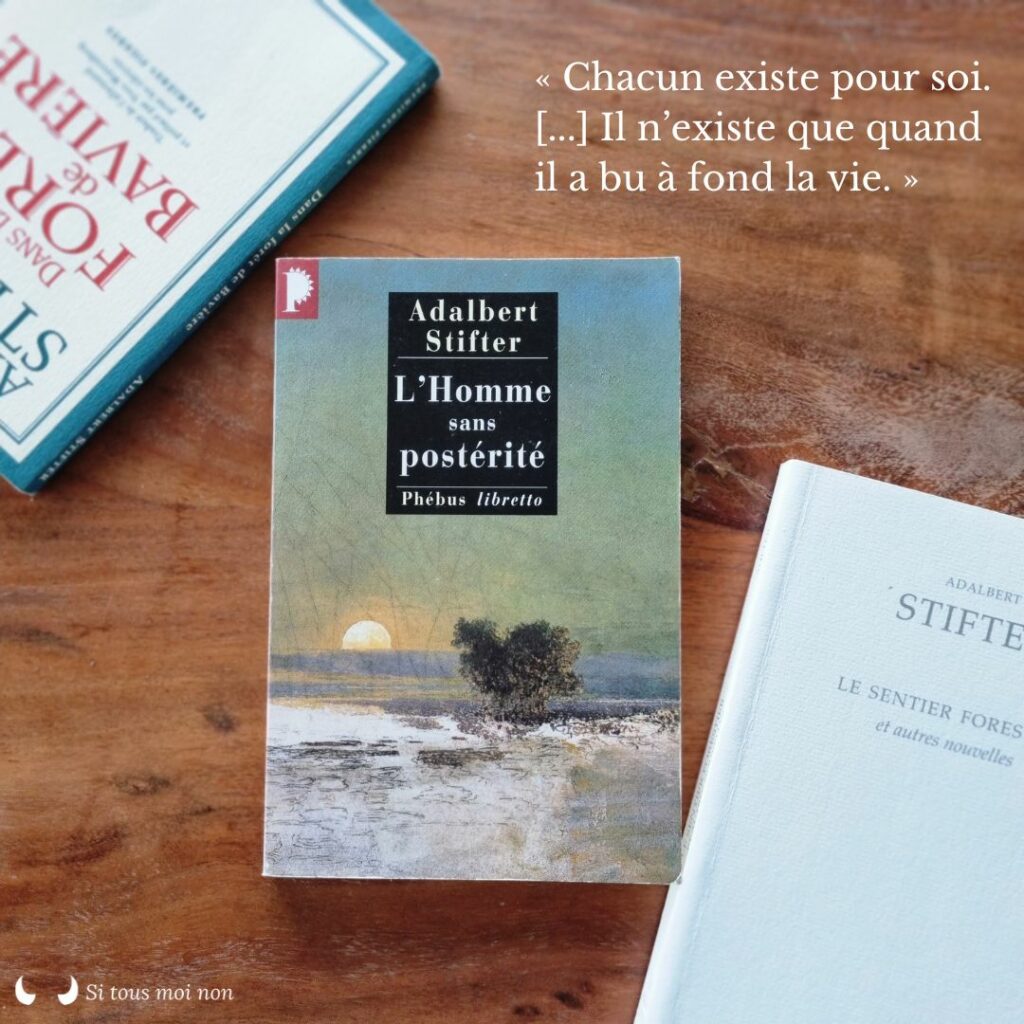

Qu’on apprécie aujourd’hui l’ample mélancolie, le tempérament fin, poudré de frais de ces livres, ou qu’on les ressentent non sans raison comme désuets et complaisants, «la nuit passera» sur nos jugements fatigués «comme si elle n’avait été qu’un instant.» (cf. L’Homme sans postérité)