[et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »4.16″ global_colors_info= »{} »][et_pb_row _builder_version= »4.16″ background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »4.16″ custom_padding= »||| » global_colors_info= »{} » custom_padding__hover= »||| »][et_pb_text _builder_version= »4.22.1″ background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat » hover_enabled= »0″ global_colors_info= »{} » sticky_enabled= »0″]

« Vivant, je n’ai jamais pu supporter les mauvaises langues.

Maintenant mort, je dois souscrire à une épitaphe

Gravée par un crétin. »

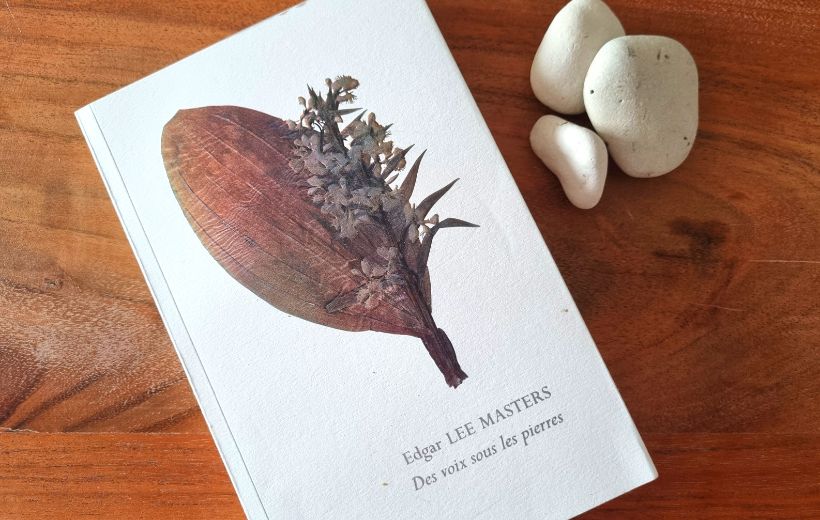

C’est le 23 août 1868 que naît Edgar Lee Masters, scrupuleux juriste puis singulier écrivain, dans une petite ville du Kansas. « L’étude du droit a été pour moi un passage aux rayons X et comme une table de produits chimiques », écrit-il, cité par son traducteur Patrick Reumaux, en préface de la présente édition*. En 1915, il dévoile un recueil, Spoon River Anthology, qui explose à la face du monde grâce à son génial alliage : 244 poèmes courts en forme d’épitaphes, chacun dédié à la mémoire d’un habitant assoupi sous les pierres du cimetière près de SpoonRiver, patelin d’une Amérique enfouie, en Illinois.

« Et je suis mort debout,

Face au silence, face à l’idée

Que nul ne saurait rien du combat que j’ai mené. »

Ces traits tantôt fulgurants et mystiques, tantôt pragmatiques et cocasses, fiers et farouches, désespérés ou résignés, montent des pierres chaudes en une brume bruissant des ruminations de ces gentils fantômes stupéfaits de leur sort.

« Tu étais mon malheur. Si tu avais été

Ma joie, t’aurais-je abandonnée ? »

D’un petit garçon tué alors qu’il faisait l’école buissonnière et aurait tant aimé s’excuser auprès de son père, d’une femme morte en couches qui console le bébé partit du monde avec elle, d’un père qui s’éteint sous son cèdre à quatre-vingt dix ans passés, d’un révérend défenseur de la Prohibition qui décède d’une cirrhose après avoir bu trente ans en cachette, d’une jeune femme violée et abandonnée à la mort chez un médecin qui sera, lui-même, considéré comme suspect et en mourra de honte, abandonné par les siens, sans compter les innombrables drames conjugaux et passionnels qui ensanglantent le petit bourg, Edgar Lee Masters consigne, après décantation, l’essentiel de ce que chacun aura retenu de son si souvent absurde passage sur Terre.

« Ma langue n’a pas su dire ce qui bougeait en moi

Et le village m’a pris pour un demeuré. »

« Trouver un sens à la vie peut conduire à la folie,

Mais une vie dépourvue de sens, c’est la torture

De l’inquiétude, du vague à l’âme – une barque

Qui aspire à la haute mer et qui a peur. »

La mort semble leur avoir offert une outrevue d’eux-mêmes, et c’est sans plus de fards, à la recherche d’une vérité aiguisée, qu’ils sont passés au vitriol du poète qui se réserve par ailleurs la dernière épitaphe : crépitant sous cette substance alchimique dissolvant le surplus pour faire apparaître la pierre insécable, ces voix pures soulèvent les pierres sourdes. Elles sont libres.

« Alors j’ai senti que j’étais l’un de ces paumés de la vie…

Que la mort seule me traiterait comme l’égal

Des autres hommes, et me ferait sentir que j’étais l’un d’eux. »

« Moralité : la vérité est une dent creuse

Qu’il faut plomber d’or. »

*Edgar Lee Masters, Des voix sous les pierres, traduit et préfacé par Patrick Reumaux, illustré par les phographies de Mario Giacomelli « Caroline Branson de Spoon River, 1967-73 », Les Belles Lettres, 2021, 290 pages.

Extraits en photos – à faire défiler :

[/et_pb_text][et_pb_gallery gallery_ids= »96657,96658,96659,96660,96661,96662,96663,96664″ fullwidth= »on » _builder_version= »4.22.0″ _module_preset= »default » pagination_text_color= »#FFFFFF » global_colors_info= »{} »][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]