« Si une chose existe quelque part, elle existera partout. » Czeslaw Milosz

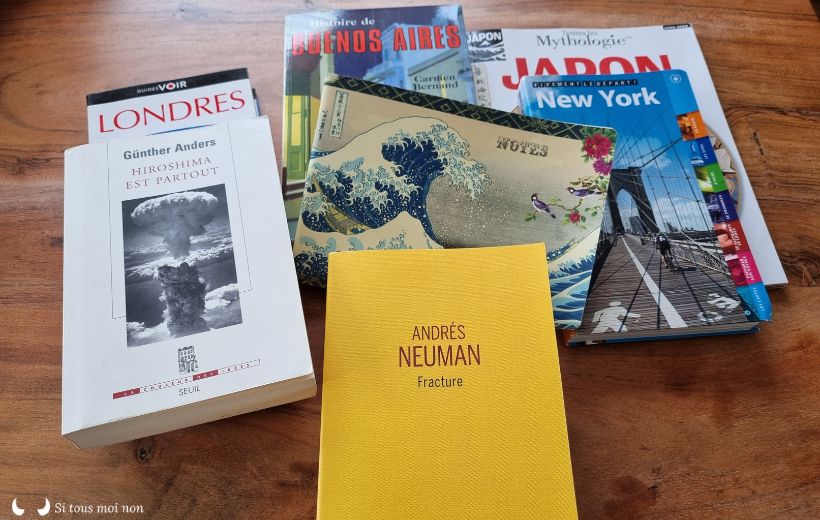

Je m’imagine Andrés Neuman en 2017, né en Argentine il y a tout juste 40 ans, confié depuis peu à la torpeur madrilène, dévoré par la barbe, sous ses longs cheveux, courbé sur cent ans d’histoire mondiale et sa littérature en six ou sept langues dont il peut à loisir comparer les entrées. Admettons qu’il grommelle soudain un juron dans un langage non identifié, renverse sa pile pour retrouver les plans techniques de la centrale de Fukushima, qu’il appose aux cartes des anciens quartiers d’Hiroshima, puis se lève brusquement et sorte dans l’animation de la soirée chercher un regard plus ancien, une odeur de femme mûre à qui donner momentanément vie pour son dernier chapitre. Mais je m’arrête là bien vite : je ne sais pas imaginer Andrés Neuman. « Je ne sais pas qui je suis, mais je sais ce que j’ai lu » disait Daniel Link dans son Autobiographie d’un lecteur argentin. Et si Neuman sait trop bien ce qu’il a lu, moi aussi j’ai lu son Fracture, traduit chez nous en 2021, et maintenant je sais quelque chose d’aussi imperceptible extérieurement que vitalement gigantesque. Je sais qu’on peut écrire Fracture à 40 ans. Mais je ne sais pas comment. Et je dois essayer de vous l’écrire.

« Les hommes indéfinis sont exclus de l’aventure épique. Lutter contre la tension constitue leur unique bataille. Résister à l’impossibilité de se fier à leurs propres repères. Nous, les dubitatifs, sommes peut-être moins utiles à l’État, se dit Watanabe. Les certitudes avec un C majuscule conduisent généralement à la destruction. Et si son mode de vie itinérant était une ruse pour qu’au moins une de ses existences survive en cas de catastrophe ? »

Watanabe est au soir de sa vie, il tente de se frayer un chemin dans la modernité tokyoïte en rentrant en métro, lorsqu’un séisme plus brutal que les autres vient percuter ses plaques mémorielles, bien enfouies : nous sommes le 11 mars 2011. Toute sa vie durant, le traumatisme l’aura poursuivi, où qu’il aille. Car Yoshie Watanabe est un enfant rescapé d’Hiroshima. Comment guérir, se situer, oublier, se présenter ? Que reste-t-il de cet homme ordinaire frappé par le malheur de l’Histoire dont on puisse, ou même doive se souvenir, alors que tout se répète inlassablement et que l’amnésie des grands chocs se perpétue de continent en continent ?

Ce que nous saurons de son histoire à lui, imprimée dans la nôtre, ce sont quatre femmes, ses quatre amours, qui nous le diront, interrogées par un journaliste portègne tenace et fasciné. La première, Violette, est française. Elle a vécu à Paris avec Yoshie lorsqu’ils étaient étudiants. Elle doit remonter loin et son souvenir est surtout en creux, par défaut. Paris, alors, nous sera aussi restitué. La deuxième est new-yorkaise, et fut sa compagne à la trentaine, alors que Yoshie tentait l’aventure du business sur la terre de ceux qui avaient exterminé sa famille. Journaliste gonzo alors qu’il promeut des téléviseurs, elle se souvient de leurs disputes, de leurs désaccords, de l’intégration parcellaire et douloureuse de son amant mais aussi de son éveil politique. La troisième l’a rencontré à Buenos Aires, alors qu’il venait y passer quelques années pour son travail, à l’orée de la quarantaine. On découvre avec Mariela un gisement de plus tentant de qualifier la personnalité d’un homme sur qui tout glisse. Enfin Carmen, plus récemment, se rappelle son « amour d’automne », alors qu’à la soixantaine, il imaginait recommencer, encore, cette fois-ci à Madrid : mais les attentats vont lui rappeler que partout, la folie et la douleur guettent. Il repartira, seul, au Japon, pour y finir.

Qu’a-t-il vu, compris, décidé, celui qui mène cette existence d’exils, de fuites, de discrétion, de pertes de repères et de confidences plus ou moins divulguées ? De quoi se souviennent ceux qui nous ont aimés ? Et comment nous souvenons-nous des désastres à grande échelle ? Peut-on embrasser les conflits mondiaux de plusieurs décennies dans une boucle qui résoudrait la nôtre, intime et concentrique ? Où est le centre, où les épicentres, comment se tenir, où se rendre pour y échapper ?

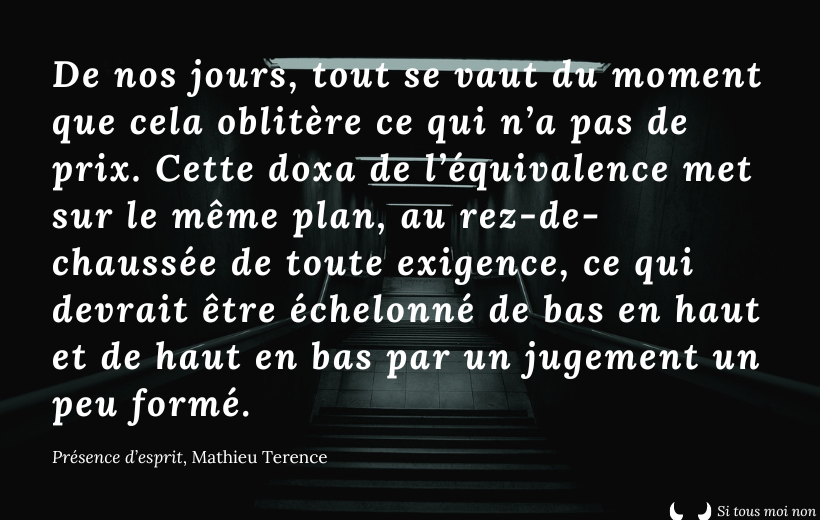

Éteignez vos centrales, montez aux arbres, n’emportez rien. Extraordinairement ambitieux, vaste, puissant, mêlant l’histoire, l’économie, la philosophie, les sciences et une réflexion constante et comparée sur les langues et le langage, Fracture est sans doute un de ces « romans-monde », monstre dense, instructif, malin, sensible, fou. Je ne sais pas ce que cela peut bien vouloir dire, mais je sais ce que j’ai lu. Et s’il existe un livre se rapprochant le plus d’un programme accéléré au cœur du monde occidental de ces soixante dernières années, qui une fois lu éclabousse en persistances rétiniennes nos paysages familiers en y créant des formes plus subtiles, à notre insu, hallucinations de conscience aiguë et de lucidité acide, c’est bien lui. Oui, je vous le redis, je ne sais plus vraiment, et depuis longtemps, qui je suis, mais je sais ce que j’ai lu. Ce qui se passe en conséquence n’a pas terminé son chemin, ne le terminera pas. C’est un de ces livres qui nous font refuser, un moment, tous les autres. Il réaffirme les exigences. Vaguelettes littéraires, vous ne passerez pas. La digue est montée. Je guette le large. Partez sans moi.

Andrés Neuman, Fracture [2017], traduit de l’espagnol (Argentine) par Alexandra Carrasco-Rahal, Buchet-Chastel, 2021, 518 pages.