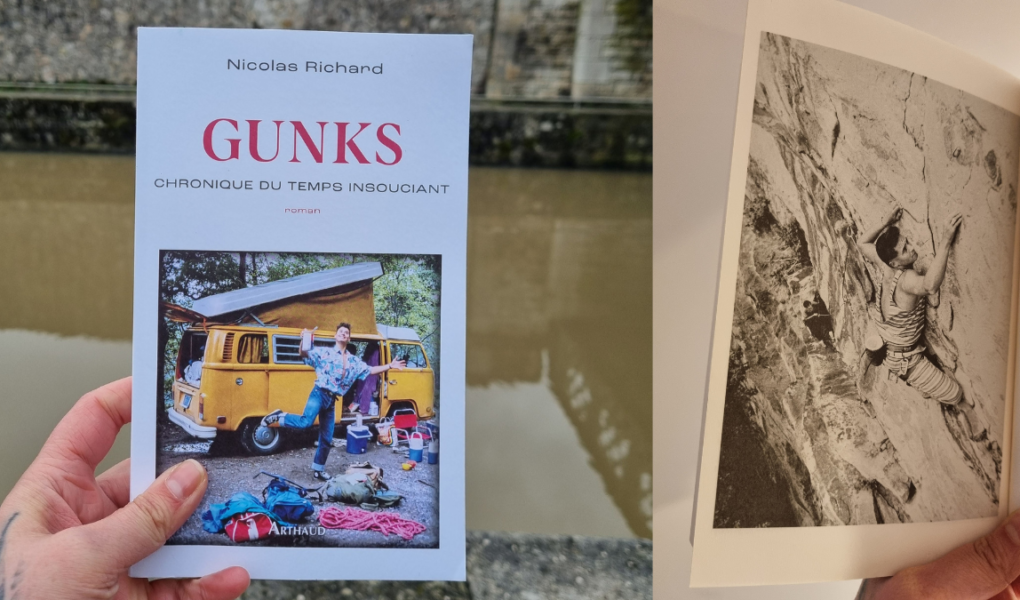

1982, Orléans. Méduz’, étudiant à la dérive dont le père vient de décamper, traîne sa mélancolie en séchant les cours, parfois sur les bords de Loire. C’est là qu’il rencontre Manuel, sous un pont, accroché aux pierres à quelques centimètres du sol, étrange araignée en chaussons. Bientôt rejoint par Isa et sa cousine Claire, qui magnétise rapidement toutes les attentions, le jeune homme désœuvré découvre la force de ses doigts autant que les délices du vertige : un grimpeur est né. Augmentée d’attachants énergumènes au gré des rencontres, fauchée mais heureuse, cinglée par tous les temps sur les falaises et les fissures, vivant littéralement d’amour et d’eau fraîche (et, certes, de quelques boîtes de conserves volées ici et là), trempés dans leurs squats improvisés, la joyeuse bande vit sur le fil, mais toujours « sur-motivée » pour s’entraîner puis partir découvrir ou réussir une nouvelle voie. En 1987, c’est le grand départ pour le trio des origines : Manuel, Méduz’ et Claire décollent pour les Gunks, une chaîne de montagnes légendaire pour les rock climbers, dans l’État de New-York. Durant plusieurs semaines de vie dehors en trio inséparable, l’insouciance promise va se frotter à l’âge adulte, contrainte et forcée.

Récit autobiographique (ou pas), récit de sport de grimpe (ou pas), récit initiatique (ou pas), comédie dramatique ou film d’auteur fauché en Super-8, Gunks ne passe pas toujours par les prises visibles. Son auteur, qu’on connaît mieux comme traducteur (de tout un tas d’auteurs américains en vue ou enterrés dont on citera peut-être Obama et Harry Crews pour la souplesse de l’ensemble) se réinvente ici de la plus virtuose façon : légendaire ou non, « Appelons-moi Méduz’ » (pour faire référence au début de Moby Dick) aurait tout aussi bien pu ouvrir le texte. Notre grimpeur, un peu paumé, hors circuit mais sans aucune mauvaise graine, droit sorti d’un gang d’Edward Abbey, ne se donne jamais le beau rôle – ni dans ses mémoires, ni dans les carnets de Claire qui entrecoupent son récit. Il ouvre sa voie, la voie de l’inutile, comme il se pourrait que chaque écrivain le fasse. Lui n’a pas, contrairement à ses acolytes Manuel et Claire, la sécurité d’études brillantes qui l’attendent au retour. Il grimpe « pour rien », ou plutôt parce qu’il faut bien faire quelque chose. D’autres écrivent exactement pour la même raison. On devine ce brave garçon puceau avant qu’il ne percute la très libre Claire – un couple un peu absurde, qui lui paraît toujours plus ou moins accidentel, tant il n’ose, à juste titre, y croire. Claire, elle, centre du récit sans laquelle l’équipée s’écroulerait, obsédante et obsessionnelle, grimpe, assure, fuit, élude. Elle ne se fâche jamais, et aime ces grands gars des cimes les uns après les autres, parfois même en même temps sans que personne, lecteur inclus, ne puisse jamais lui en vouloir. Elle personnifie très exactement l’impossible traversée, la voie qu’on tentera plusieurs fois en se fracassant à terre, plus ou moins gentiment. Mais sans jamais lui en vouloir.

Les temps insouciants ici chroniqués ne tardent pas montrer leur face sombre, mais qu’importe : comme protégés par le talisman de leur langage codé (le glossaire en fin d’ouvrage est fort bien venu), dont Nicolas Richard saupoudre facétieusement de nombreuses scènes de grimpe, les personnages prennent chair et âme, immédiatement attachants. Ces scènes d’escalade qui pourraient endormir le néophyte rendent au contraire un rythme si amusant, si léger, qu’il évoque ces romans québécois où l’on n’est pas toujours certain d’avoir embrassé le sens complet de la phrase, mais où l’on est ému et un peu étourdi d’avoir été accueilli par le swing très particulier de sentences vaguement familières, qui s’entendent ici comme un argot d’altitude, jovial plus que technique.

Une autre qualité du livre, qui rend sa lecture si fraîche : il est dépourvu de la moindre attaque contre qui ou quoi que ce soit, du moindre sarcasme. Mais ici, il ne s’agit pas de lâcheté, ou de défaut d’engagement, ou pire, de personnalité : l’insouciance promise est avant tout une tendresse, une disposition peut-être à tout jamais perdue, quarante ans plus tard, à accepter sans ambages même les situations les plus critiques, sans aucune dramatisation boursouflée ni défense puérile de son égo. Et en aimant beaucoup jusqu’à son infortune, sans jamais en prendre ombrage très longtemps.

S’il existe un roman qui soit aussi cheap que le train de vie de ses personnages, sans que jamais l’envie ne nous prenne de lui en tenir rigueur, au contraire, c’est bien Gunks : les baroudeurs n’ont pas de matériel, les amours sont partagées bon gré mal gré comme les victuailles, les dangers rôdent sans qu’ils ne parviennent à gâcher l’intensité spectaculaire qui éclate contre le calcaire blanc du prochain défi… et la tentation du solo se désiste toujours au profit d’un groupe irrésistible, en dépit de ses failles. C’est très bon, en tout cas, de lire le meilleur de l’Américain chez un Français. À moins que ce ne soit l’inverse. Sait-on jamais, avec Nic Richard.

Nicolas Richard, Gunks. Chronique du temps insouciant, Arthaud, 2025, 268 pages. Photos N&B. Livre acheté en librairie.