« Un sentiment nouveau se mêlait à son humiliation et à sa rage : le désespoir que nous éprouvons quand nous constatons que, pour intense que soit notre désir, les desseins du monde extérieur n’en tiennent aucun compte. »

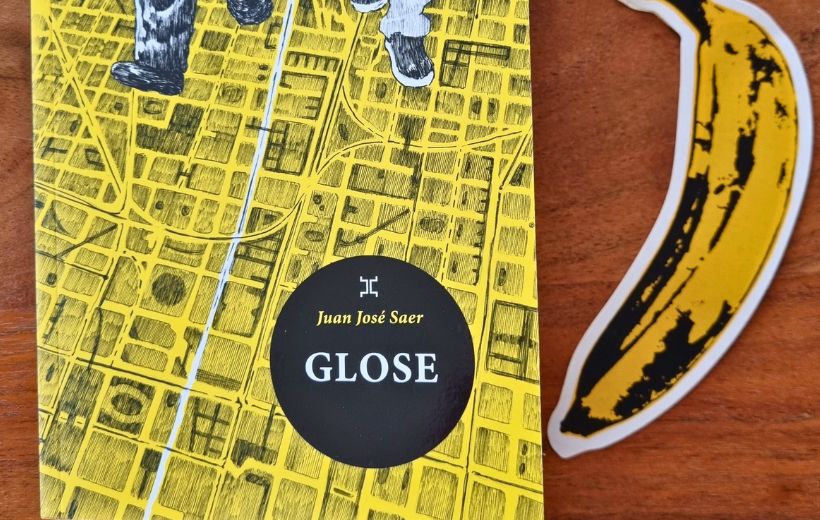

Glose (Glosa, 1986, traduit par la traductrice de renom Laure Bataillon en 1988 sous un premier titre : L’Anniversaire, repris au Tripode sous son titre plus fidèle), roman ultra-intellectuel d’une discussion interminable (comme son nom l’indique), me fait entrer non sans mal dans l’œuvre de Juan José Saer, disparu en 2015, considéré comme l’égal de Borges en Argentine, lecteur d’Ortiz, de Proust, de Flaubert et de Joyce, auteur intransigeant d’une œuvre à la croisée de tous les chemins tortueux des flux de conscience, se saisissant de thèmes littéraires puissants (les philosophes antiques dissertant en marchant ou au banquet seront ici, dirons-nous, la trame plus ou moins visible) pour les détourner jusqu’à l’absurde.

Respiration reprise, tentons un résumé : dans une Ville (en fait, petite bourgade de la pampa) cernée par la Région, à une date incertaine de 1961, trois protagonistes (peut-être quatre, j’ai parfois perdu le fil) se rencontrent dans une des rues conçues en un damier parfait. Au long de deux kilomètres de promenade, ils vont se raconter la fête d’anniversaire récente du poète d’avant-garde Washington Noriega, événement auquel nul d’entre eux ne fut pourtant invité.

Superposant les volutes insaisissables du souvenir et de la parole rapportée, interrogeant leur valeur, ce qu’ils produisent de trouble plus compact à mesure que la pensée cherche à se clarifier, à la perfection rectiligne du tracé urbain, Saer déploie un piège sensoriel et mémoriel dans lequel nous ne manquerons pas de tomber.

Mais cet enfumage de l’enfumage est-il pour autant le « roman parfait » vanté d’entrée de jeu en préface ? Une injonction directe à se pâmer qui en agacera sans doute, dont je suis, appuyée assez lourdement par des extraits de retours de lecture, en quatrième, annonçant un roman vertigineux (c’est concevable, en effet, le vertige ayant la double entrée de la nausée ou de l’extase), un livre qui change la vie (ma vie n’aura sans doute pas daigné vouloir changer encore aujourd’hui), un monde de fou (mais alors de fous plutôt propres et bien élevés).

« Une telle joie à nous voir prouve plus de méfiance que d’amour », lâche, blasé, l’un des péripatéticiens, vers la page 120, cinglant l’hypocrisie des effusions de retrouvailles forcées.

Si tout lecteur de bonne volonté peut éviter la peau de banane d’une telle promotion pour se concentrer sur son propre discernement, encouragé par le prestige oublié auréolant son auteur ( et qui ne se rêve pas défricheur parmi les premiers, tout engourdi d’aller ensuite porter la bonne parole, échevelé par sa ferveur, pour se désoler inlassablement de n’être pas écouté de ses contemporains ? C’est pratiquement un sport chez les grands lecteurs) – j’ai pour ma part glissé dans ces allées droites, tenu pour l’honneur à me redresser vite en vérifiant que personne ne m’avait vue en si fâcheuse posture, continué jusqu’à un bon kilomètre mais, comme prise dans un rêve paralysant où plus aucune volonté ne parvient à nous faire avancer plus encore, je lâchai l’ovni, dépitée et m’assis en pleine rue attendant le prochain véhicule.

Je le dépose ici comme un orphelin trouvé attendant son adoption, car s’il me fut à moi difficile d’être initiée à l’arcane de Saer, j’admire sa prise de risque et sa prose riche : il n’est pas inutile de préciser que Borges me fait une fois sur deux le même effet, et que sans doute ces romans ultra sophistiqués derrière leur apparent « naturel », mécanismes retors d’esprits prodigieusement cérébraux mais comme dévissés de leur base intuitive, les « écrivains pour les écrivains » comme il se dit, ne me séduiront jamais entièrement. Dans cette conversation assommante, j’ai eu souvent envie d’ouvrir les fenêtres, m’avisant que les personnages étaient pourtant dehors. Mais un dehors-dedans, au souffle moins renouvelé que ses promesses.

Juan José Saer, Glose [1986], traduit de l’espagnol (Argentine) par Laure Bataillon [1988], Le Tripode, collection Météores, 2019, 266 pages (abandonné page 141). Livre acheté neuf en librairie.