Jamais il ne peut y avoir trop d’enfants, John.

Elizabeth Costello vieillit. Cette femme singulière, déjà mise en scène par J. M. Coetzee dans un roman éponyme en 2003, semble avoir lu Robert Musil, n’a de son propre aveu pas eu assez d’enfants, et révèle une écoute si fine des petites voix que c’en est, évidemment, souvent au détriment de ce qu’elle peut, aurait pu faire pour sa propre fille Hélène et son fils John, solides étrangers rationnels, avec qui elle tente une dernière fois, peut-être, d’entrer en contact. On apprend au fil de nouvelles qu’on croit au départ indépendantes, qui le sont autant que peuvent l’être des épisodes d’une même vie séparés d’océans, ce qu’elle fut, ce qu’elle devient encore, ce qu’elle a fait et la mort qui se rapproche.

Pourquoi ne pas dire simplement que tu te sens d’humeur automnale, un point c’est tout ?

– Parce que, s’il s’agissait seulement d’une humeur, elle changerait, comme toutes les humeurs : le soleil se lèverait, mon humeur deviendrait ensoleillée. Mais il y a des dispositions de l’âme plus profonde que les humeurs. La nostalgie de la boue, par exemple : ce n’est pas une humeur, mais un état ontologique. La question que je pose est : dans la nostalgie de la boue, la nostalgie appartient-elle à l’esprit ou au cerveau ? Ma réponse est : au cerveau. Le cerveau, dont l’origine se trouve non pas dans le royaume éternel des formes, mais dans la saleté, la boue, la vase primale vers laquelle il aspire à retourner à mesure qu’il fatigue. Une aspiration matérielle, émanant des cellules elles-mêmes. Une pulsion de mort plus profonde que la pensée. »

Cela sonne bien, cela sonne pour ce que c’est, du bavardage, cela ne sonne pas le moins du monde absurde. Mais ce n’est pas ce qu’elle pense, derrière tout ce bavardage. Ce qu’elle pense, c’est : Qui ose parler ainsi à ses enfants, ces enfants qu’elle pourrait ne plus revoir ?

Ce qu’elle pense aussi, c’est : Typiquement le genre de pensée qui vient à une femme à l’automne de sa vie. Tout ce que je vois, tout ce que je dis est frappé par le regard en arrière. Que me reste-t-il ? Je suis celle qui pleure.

Sept textes s’enchaînent, écrits sur quinze ans. Sept vies obsédées par l’abattoir de verre, celui qu’il serait bon d’imposer dans chaque ville afin que nul n’ignore le sort réservé aux bêtes sur le seuil de leur civilisation. Étourdissante métaphore du sort réservé à nos vieux, mais aussi à nos ardents, à nos récipiendaires d’une vérité qu’ils n’ont pas toujours convoquée, cet abattoir se révèle dans la dernière nouvelle et le silence se fait.

Je ne suis pas une amie des animaux, lit-il. Les animaux n’ont pas besoin de mon amour, je n’ai pas besoin du leur. L’amour humain est suffisamment obscur. Comment l’amour humain choisit-il son objet ? Je n’en ai pas la moindre idée. Pourquoi est-il mystifié par tant d’ambivalences ? Je demeure coite. Les sensations des animaux nous sont encore plus verrouillées. Non, je ne m’intéresse pas à l’amour, je me soucie simplement de justice.

Le double féminin de J.M. Coetzee est un cadeau. Il lui permet de dire, une fois encore, ce qu’il manquera toujours à un fils si sa mère, envoûtée par le don, ne peut pas le choyer ni épouser ses choix sans condition. Ce qu’il en coûte d’être à côté du monde, de le sentir vibrer comme une fête à laquelle on n’est jamais convoqué, de tenter d’en rendre les échos entendus, l’oreille tendue jusqu’à la déchirure du cou pour tout capturer des rares bribes et les consigner avant l’oubli. Ce qu’il permet à son double de formuler, sans se départir d’une foudroyante élégance, fait partie de ces révélations trop simples, saupoudrées avec sérénité, à la Herman Hesse : une soudaine explication, une résolution brûlante, un éclat infime dans le brouhaha épais qui va nous rendre unique, le temps d’un instant incertain. Avant qu’on ne nous arrache notre secret fragile et qu’on le piétine, le copie, le moque avec des sous-titres grossiers.

« Que veux-tu que je fasse, John ? Veux-tu que je laisse ces chats mourir de faim ? Veux-tu que je n’en nourrisse qu’un petit nombre ? Veux-tu que je leur donne du tofu au lieu de la viande ? Que veux-tu dire ?

– Tu pourrais commencer par les castrer. Si tu les faisais castrer, sans exception, à tes frais, tes voisins t’en seraient reconnaissants, au lieu de te maudire dans leur barbe. La dernière génération de chats, stérilisée, pourrait vivre heureuse, et c’en serait terminé.

– Une situation gagnant-gagnant. »

Sa mère semble cassante.

« Oui, si tu vois les choses sous cet angle.

– Une situation gagnant-gagnant où j’apparaîtrais comme un exemple éclatant de la façon la plus rationnelle de régler le problème des chats férals, avec le sens des responsabilités, avec humanisme. »

Il se tait.

« Je ne veux pas être un exemple, John. »

Dans la voix de sa mère il entend les prémices de l’inflexion coriace et têtue qui relève chez elle, pense-t-il tout bas, de l’obsession. « Laissons à d’autres l’exemplarité. Je suis le chemin de mon âme. Je l’ai toujours fait. Si tu ne comprends pas ça à mon sujet, tu ne comprends rien.

-Quand j’entends le mot âme, je cesse généralement de comprendre, admet-il. Je m’en excuse. Une conséquence de mon éducation trop rationnelle. »

[…]

« Je ne suis pas intéressée par les problèmes, John – ni par les problèmes ni par la solution aux problèmes. J’abhorre cet état d’esprit qui voit la vie comme une succession de problèmes soumis à l’intellect en vue de leur solution. Un chat, ce n’est pas un problème. La chatte dans le caniveau a fait appel à moi, j’ai répondu. J’ai répondu sans me poser de questions, sans me référer à une évaluation morale. »

Elizabeth a passé son existence à écrire des romans salués ; elle jouit d’une liberté et d’un aplomb qui pourraient déjà signifier un accomplissement serein. Il n’en est rien. La vie est menacée, sous toutes ses formes, par l’avènement d’une rationalité déifiée qui dessèche tous les êtres. Elle, ne peut que se tenir en son âme, ne plus rien justifier, et espérer que le dialogue que son fils nouera enfin avec elle, sans qu’elle en entende un mot, lui révèle l’amour fou dont elle débordait en quantité biblique, qu’elle n’a jamais pu canaliser pour sa seule famille.

J.M. Coetzee attrape son double obstiné, égoïste, irrationnel, génial, exaspérant, tétanisé avec un miroir sans tain. Il n’essaye pas de tout comprendre, ni même de tout détailler : il ne détourne pas le regard sur les signes implacables du temps, il les voit, et nous le pouvons aussi. Ce portrait bouleversant est un cadeau magnifique. Le portrait d’une femme écrivain fictive qui, sentant qu’elle termine son existence, anime toutes celles qu’elle peut.

Ce dont je parle n’est pas affaire de choix. Il s’agit d’un consentement. Il s’agit de s’abandonner. Il s’agit d’un Oui dépourvu de Non. Ou tu sais ce que je veux dire, ou tu ne le sais pas. Je ne vais pas continuer à m’expliquer longtemps.

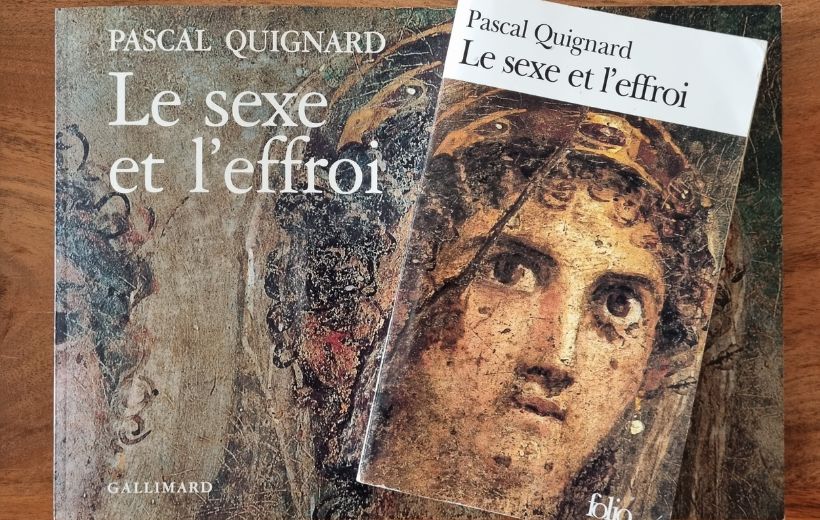

Crédit photo : mon fils à la première lueur du jour de sa naissance